নোবেল পদকের নানা গল্প

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় ২০০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক বিশ্বভারতী থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই বহু অনুসন্ধান করেও তার আর কোনো খোঁজ পায়নি। নোবেল কমিটি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই পদকটির একটি প্রতিরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি সেই চুরির খবরটা আর একবার সামনে এল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শান্তিনিকেতনে গিয়ে বলেছেন এবারে রাজ্য সরকার পদক উদ্ধারের চেষ্টা করতে চায়। অনেকেই অবশ্য এতদিন পরে সেই পদক আর ফিরে পাওয়া সম্ভব কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে আমাদের আজকের গল্প রবীন্দ্রনাথের সেই মেডেল নিয়ে নয়। অনেক সময়ই নানা কারণে নোবেল পদক সংবাদে এসেছে। সেই রকম কয়েকটা ঘটনা আজ তোমাদের বলব।

আলফ্রেড নোবেল

তোমরা সকলেই জানো সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। ডিনামাইট ও তাঁর অন্যান্য নানা আবিষ্কার থেকে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সেই সম্পত্তি থেকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পরে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও শান্তির ক্ষেত্রে মানবজাতির কল্যাণে যাঁরা সর্বোত্তম কাজ করেছেন, তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেয়া শুরু হয়েছে। ১৯৬৮ সাল থেকে সুইডিশ ব্যাঙ্ক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নোবেল স্মৃতি পুরস্কার চালু করেছে। পুরস্কারপ্রাপকদের একটি শংসাপত্র অর্থাৎ সার্টিফিকেট, কিছু অর্থ ও একটি সোনার পদক দেওয়া হয়। সব পদকগুলির ওজন সমান নয়, গড় ওজন ১৭৫ গ্রামের কাছাকাছি। ১৯৮০ সালের আগে ২৩ ক্যারাট সোনা দিয়ে পদকগুলি তৈরি করা হত। বর্তমানে ১৮ ক্যারাট সোনা দিয়ে পদক তৈরি করে তার উপর ২৪ ক্যারাট সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়। পদকের এক পাশে থাকে আলফ্রেড নোবেলের প্রতিকৃতি। অন্য পাশে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা নকশা খোদাই করা থাকে। পদকের ধারে উৎকীর্ণ থাকে প্রাপকের নাম। সারা পৃথিবীতে যত পদক দেওয়া হয়, তার মধ্যে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে পরিচিত ও বিখ্যাত।

অর্থনীতির পুরস্কারের কথা ছেড়ে দিলাম, সেটা অনেক পরে শুরু হয়ে হয়েছে। ১৯০২ সাল থেকে অন্য পদকগুলির একই নকশা অনুযায়ী বানানো হয়ে আসছে। পুরস্কার তো ১৯০১ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে প্রথম বছর কী হয়েছিল? ১৯০১ সালে নোবেল পদকের নকশাই ঠিক হয়নি। সে বছর তাই নোবেল বিজয়ীদের একটা স্মারক পদক দেওয়া হয়েছিল। ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম পদকটি ঢালাই করা হয়েছিল। তাই আসল পদক বিজেতাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ১৯০২ সালে। প্রথম বছরের বিজয়ীদের সেই তালিকায় ছিলেন এমিল ফন বেরিং (জার্মানি, চিকিৎসা), উইলহেল্ম রন্টজেন (জার্মানি, পদার্থবিদ্যা), জ্যাকোবাস হেনরিকাস ভ্যান টি হফ (হল্যান্ড, রসায়ন), সুলি প্রুধোম (ফ্রান্স, সাহিত্য)। শান্তির নোবেল পুরস্কার ফরাসি অর্থনীতিবিদ ফ্রেডেরিক পাসি এবং রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা সুইজারল্যাণ্ডের হেনরি ডুন্যান্টের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

১৯০২ সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পান একত্রে তিন ফরাসি বিজ্ঞানী -- আঁরি বেকেরেল এবং পিয়ের ও মেরি কুরি। ১৯১১ সালে মেরি কুরি এককভাবে রসায়নে নোবেল জয় করেন। পিয়ের তার আগেই এক দুর্ঘটনাতে প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯১৪ সালে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফরাসি সরকার দেশ রক্ষার জন্য নাগরিকদের কাছে সোনা রূপা দানের জন্য আবেদন করেন। মেরি তাঁর দুটি নোবেল পদক সরকারকে দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফরাসি জাতীয় ব্যাঙ্ক তা নিতে রাজি হয়নি। তিনি তাঁর পুরস্কারের অর্থ দিয়ে ওয়ার বণ্ড কেনেন। গবেষণা সম্পূর্ণ বন্ধ করে মেরি যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের চিকিৎসাতে ব্রতী হয়েছিলেন।

সব নোবেল বিজয়ীই যে মেরির মতো উদার ও মহৎ ছিলেন তা নয়। ইতালির নাট্যকার লুইগি পিরান্দেল্লো ১৯৩৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার পরের বছর ইতালি কোনো কারণ ছাড়াই আবিসিনিয়া (বর্তমানে ইথিওপিয়া) আক্রমণ করেছিল। মুসোলিনির এই ঘৃণ্য কাজের সমর্থনে পিরান্দেল্লো তাঁর পদক দান করেছিলেন যাতে সেটা গলিয়ে সোনাটা বিক্রি করে যুদ্ধের সাহায্যার্থে ব্যবহার করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পদক ছাড়াও আরও তিনটি নোবেল পদক চুরি হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে দুটি উদ্ধার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে থেকে ২০০৭ সালে আর্নেস্ট লরেন্সের পদক চুরি হয়ে যায়। লরেন্স সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরি করা জন্য ১৯৩৯ সালে পদার্থবিদ্যাতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। পরে জানা যায় এক ছাত্র মজা করার জন্য চুরিটা করেছিল। ১৯৮৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফিজিসিয়ানস ফর দি প্রিভেনশন অফ নিউক্লিয়ার ওয়ার, এই সংস্থাকে শান্তির নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। সেই পদক ২০০৬ সালে চুরি হয়েছিল, তবে কয়েক মাসের মধ্যেই ঘটনাচক্রে তা উদ্ধার হয়। রবীন্দ্রনাথের পদক ছাড়াও আরো একটি মেডেল চুরির পরে আর উদ্ধার করা যায়নি। ব্রিটিশ লেবার পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আর্থার হেন্ডারসন ১৯৩৪ সালে শান্তির নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০১৩ সালে নিউকাসলের মেয়রের অফিস থেকে তা চুরি হয়েছে – তার আর সন্ধান মেলেনি।

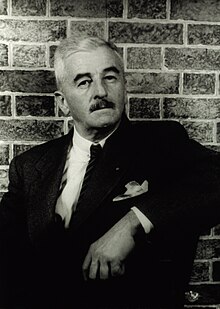

নোবেল পদক নিজের আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে গেলে যে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করতেই হবেই, সে কথা আর সত্যি নয়। টাকার জোর থাকলে পদক কিনতেও পাওয়া যায়। এখনো পর্যন্ত উনিশটি নোবেল পদক বিক্রি হয়েছে বলে জানা গেছে। অধিকাংশ সময়েই পরিবার বা উত্তরাধিকারীদের পক্ষ থেকে পদকগুলো নিলামে তোলা হয়েছে। সব সময় যে তার ক্রেতা পাওয়া যায়, তাও নয়। মার্কিন সাহিত্যিক উইলিয়াম ফকনার ১৯৪৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। পদার্থের দশা পরিবর্তনের উপর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮২ সালে পদার্থবিদ্যাতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কেনেথ উইলসন। পদক দুটি গত দু’বছরে নিলামে উঠলেও সর্বনিম্ন দাম দিয়ে কেনার মতো লোক পাওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনাগুলি ব্যতিক্রম, অধিকাংশ সময়েই নোবেল পদক নিলামে ভালো দামে বিক্রি হয়ে যায়।

উইলিয়াম ফকনার

যে সব বিজয়ীর মেডেল তাঁদের মৃত্যুর পরে বিক্রি হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন শান্তির জন্য পুরস্কার জয়ী উইলিয়াম ক্রেমার (১৯০৩) এবং অ্যারিস্টাইড ব্রায়ান্ড (১৯২৬)। তাঁদের পদকগুলির দাম সেরকম বেশি ওঠেনি। কিন্তু গত দু তিন বছরের মধ্যে বেশ কয়েকটি পদক নিলামে উঠেছে এবং ভালো দামে বিকিয়েছে। ডি এন এর গঠন আবিষ্কারের জন্য ১৯৬২ সালে চিকিৎসাতে যুগ্ম ভাবে পুরস্কার পেয়েছিলেন ফ্রান্সিস ক্রিক ও জেমস ওয়াটসন। ২০১৩ সালে নিলামে ক্রিকের পদকের দাম ওঠে বাইশ লক্ষ ডলার। নিঊট্রন আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৫ সালে জেমস চ্যাডউইক পদার্থবিদ্যাতে নোবেল পেয়েছিলেন। ২০১৪ সালে নিলামে সেই পদক বিক্রি হয়েছে প্রায় তিন লাখ তিরিশ হাজার ডলারে। আর্জেন্টিনার প্রথম নোবেল বিজেতা কার্লোস লামাসের (শান্তি, ১৯৩৬) নোবেল পদক ২০১৪ সালে এক বন্ধকি দোকানে খুঁজে পাওয়ার পরে এগার লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়। আর্জেন্টিনা সরকার তা আবার কিনে দেশে ফেরত আনার চেষ্টা করছে।

২০১৫ সালে বেশ কয়েকটি নোবেল পদক হাত বদল হয়। ১৯৭১ সালে অর্থনীতির নোবেল পুরষ্কার জয়ী সাইমন কুজনেৎসের পদক বিক্রি হয় তিন লক্ষ নব্বই হাজার ডলারে। ১৯৬৩ সালে চিকিৎসার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন অ্যালান হজকিন। তাঁর মেয়ে প্রায় আট লক্ষ ডলারের বিনিময়ে সেই পদকটি বিক্রি করেছেন। বেলজিয়ামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অগুস্ত বিয়ারনের্ট (১৯০৯) শান্তির জন্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই পদক বিক্রি হয়েছে ছ’লক্ষ ছেষট্টি হাজার ডলারে। ১৯৩৪ সালে জর্জ মিনোট রক্তাল্পতা রোগের উপর গবেষণার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর পদকটি পাঁচলক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলারে গত বছর নিলামে বিক্রি হয়েছে।

সব সময়েই যে প্রাপকের মৃত্যুর পরে নোবেল পদক বিক্রি হয়েছে, তা নয়। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ডেনমার্কের নিলস বোর পরমাণুর উপর গবেষণার জন্য ১৯২২ সালে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ শেষের পর ফিনল্যাণ্ডের ত্রাণকার্যের সহায়তার জন্য বোর ১৯৪০ সালের ১২ই মার্চ তাঁর পদকটি নিলামে তোলেন। অজ্ঞাত পরিচয় এক ক্রেতা সেটিকে কিনে পরে আবার ডেনমার্কের এক মিউজিয়ামে দান করে দেন। আরও দুটি নোবেল পদকের সঙ্গে বোরের নাম জড়িত, সে গল্প তোমাদের পরে বলছি। ১৯৮৮ সালে মিউয়ন নিউট্রিনো মৌলিক কণা আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যাতে নোবেল পুরষ্কারের অংশ পেয়েছিলেন লিওন লেডারম্যান। পরীক্ষাগারে হিগস বোসন খোঁজা বিষয়ে ১৯৯৩ সালে লেখা তাঁর বই ‘দি গড পার্টিকল’ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বর্তমানে তিনি স্মৃতিভ্রংশ রোগের শিকার। চুরানব্বই বছর বয়সী এই বিজ্ঞানীর চিকিৎসার খরচের জন্য তাঁর স্ত্রী গতবছর নোবেল পদক নিলামে তুলেছিলেন। সাড়ে সাত লক্ষ ডলারের বেশি দাম ওঠে পদকটির।

ক্রিকের সঙ্গে ডি এন এর গঠন আবিষ্কারের জন্য নোবেল ভাগ করে নিয়েছিলেন জেমস ওয়াটসন। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তিনি বিশেষ পরিচিত। তিনি ২০১৪ সালে তাঁর পদকটিকে নিলামে তোলেন। রাশিয়ান ধনকুবের আলিশার উসমানভ একচল্লিশ লক্ষ ডলারে পদকটি কিনে আবার ওয়াটসনকেই ফিরত দিয়ে দেন। ওয়াটসন এই অর্থ গবেষণার কাজে ব্যায় করবেন। এটাই এখনও পর্যন্ত এটাই নোবেল পদকের বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের রেকর্ড। রসায়নে ১৯৯৩ সালে পুরষ্কার জয়ী ক্যারি মুলিসের পদক এ বছর ছ’লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। ১৯২২ সালে আইসোটোপ আবিষ্কার এবং প্রথম মাস স্পেক্ট্রোগ্রাফ তৈরির জন্য রসায়নে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন ফ্রান্সিস অ্যাসটন। তাঁর পদকটি এবছর নিলামে উঠেছে।

নোবেল পদক কী কখনো লুকিয়ে রাখতে হয়েছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুটি পদককে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা অনেক রোমাঞ্চ কাহিনিকেও হার মানাবে। তোমরা হয়তো জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে হিটলারের শাসনাধীন ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে ইহুদিদের উপর এবং হিটলারের বিরোধী সমস্ত মানুষের উপর চরম নির্যাতন নেমে এসেছিল। আইনস্টাইন সহ অনেক বিজ্ঞানী প্রাণ বাঁচাতে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এক্স রে বিষয়ে গবেষণার জন্য ম্যাক্স ফন লউ ১৯১৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হিটলারের বিরোধী – বহু ইহুদি বিজ্ঞানীকে দেশ ছাড়তে তিনি গোপনে সাহায্য করেছিলেন। প্রকাশ্যে হিটলারের বিরোধিতার জন্যও তিনি যে কোনো সময় নাৎসিদের আক্রমণের মুখোমুখি হতে পারতেন। সে কারণে তিনি তাঁর নোবেল পদকটি বাঁচানোর জন্য গোপনে জার্মানির বাইরে ডেনমার্কে নিলস বোরের কাছে পাঠিয়ে দেন। নিলস বোর তরুণ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের অভিভাবকের মতো ছিলেন। দেশছাড়া জার্মান ইহুদি বিজ্ঞানীদের তিনি নানা ভাবে সাহায্য করছিলেন। বোরের কাছে তখন আরও একটি নোবেল পদক ছিল। ১৯২৫ সালে পদার্থবিদ্যাতে নোবেল পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছিলেন জেমস ফ্রাঙ্ক ও লুডভিগ হার্জ। ফ্রাঙ্ক নিজে ছিলেন ইহুদি, অন্যান্য ইহুদি বিজ্ঞানীদের তিনি দেশ ছাড়তে সাহায্য করেছিলেন – তার উপর তিনি প্রকাশ্যে হিটলারের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাই হিটলারের শাসনাধীন জার্মানিতে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৯৩৩ সালে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। সে সময় সোনা জার্মানি থেকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া ছিল বেয়াইনি, ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত। তাই ফ্রাঙ্ক নিজের সঙ্গে মেডেলটি নিয়ে যাওয়ার সাহস পাননি। সেটিও গোপনে বোরের কাছে পৌঁছয়।

জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। এক মাসের মধ্যেই পোল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করেছিল। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড জার্মানির বিরোধিতা করেছিল। ডেনমার্ক ও নরওয়ে যুদ্ধে কোনো পক্ষেই যোগদান করেনি। কিন্তু ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল জার্মানি বিনা প্ররোচনায় এই দুটি ছোট্ট দেশকে আক্রমণ করে। জার্মানির সামরিক শক্তির বিরোধিতা করার কোনো ক্ষমতাই ডেনমার্কের ছিল না। মাত্র ছ ঘন্টার মধ্যেই রাজধানী কোপেনহেগেন সমেত গোটা দেশ জার্মান সৈন্যদের অধীনে চলে যায়।

নিলস বোর জর্জ ডে হেভেসি

বোরের পরীক্ষাগারে কাজ করছিলেন হাঙ্গারির রসায়ন বিজ্ঞানী জর্জ ডে হেভেসি। তিনিও ছিলেন ইহুদি। ১৯৪৩ সালে তিনি নোবেল পুরষ্কার পাবেন। কী করা যায় তা নিয়ে বোর পরামর্শ করেন ডে হেভেসির সঙ্গে। ডে হেভেসি প্রথমে মাটির তলায় পুঁতে রাখার কথা বলেন। বোরের সেটাকে খুব নিরাপদ মনে হয়নি – তাঁর পরীক্ষাগার তো সার্চ হবেই। কাছাকাছি কোথাও নতুন করে খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ণ পেলে সহজেই বোঝা যাবে মাটির তলায় কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো উপায় ভেবে বার করতে হবে।

রসায়নবিদ ডে হেভেসি এবার রসায়নের কোনো পদ্ধতির কথা ভাবতে বসেন। সোনা সহজে রাসয়ানিক বিক্রিয়াতে অংশ নেয় না। সাধারণ অ্যাসিডেও সোনাকে গলানো যায় না। একমাত্র তিন ভাগ হাইড্রোক্লোরিক ও এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি অ্যাকোয়া রিজিয়া বা অম্লরাজ সোনাকে দ্রবীভূত করতে সক্ষম। ডে হেভেসি অ্যাকোয়া রিজিয়ার মধ্যে পদকদুটিকে ফেলে দিলেন। উদ্বেগ কমছে না, সোনা গলতে অনেক সময় নেবে -- কিন্তু যে কোনো সময়েই জার্মান হানাদাররা ইন্সটিউটে ঢুকে পড়বে। ডে হেভেসির চোখের সামনেই স্বচ্ছ দ্রবণ অবশেষে উজ্জ্বল কমলা রঙে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তিনি বিকারটাকে পরীক্ষাগারের তাকে তুলে রাখলেন।

জার্মানরা বোরের ইন্সটিউটে ঢুকেছিল, কিন্তু ভেঙেচুরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পায়নি। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে খবর আসে ডেনমার্কের ইহুদিদের ১লা অক্টোবর গ্রেফতার করে জার্মানিতে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। ঐ ক্যাম্পগুলোতে ষাট লক্ষ ইহুদিকে খুন করা হয়েছিল। সে কথা তখনও সবাই জানত না, কিন্তু নামটাই ভয় ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে কোনো সময় নিলস বোর গ্রেফতার হতে পারেন, কারণ তাঁর মা ইহুদি। ড্যানিশ বিদ্রোহীদের সহায়তায় বোর সুইডেনে পালিয়ে যান। প্রায় একই সময়ে ডে হেভেসিও গোপনে ডেনমার্ক ছাড়েন। ডেনমার্কের বিদ্রোহী এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের সহায়তায় সে দেশের সাড়ে সাত হাজার ইহুদিদের প্রায় সবাই তিন দিনের মধ্যে সুইডেনে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কমলা রঙের দ্রবণসহ বিকারটা ইনস্টিটিউটের তাকেই তোলা থাকে। ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির সহায়তায় ডেনমার্ক মুক্ত হয়। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর ডে হেভেসি কোপেনহেগেনে ফিরে যান। দেখেন সেই বিকার সে রকমভাবেই তাকে বসানো আছে। ডে হেভেসি এবার সেই দ্রবণ থেকে পদকের সোনাটাকে বার করে আনেন। সেই ধাতু থেকে নোবেল কমিটি আবার দুটি পদক তৈরি করে। ১৯৫২ সালে ফন লউ এবং ফ্রাঙ্ককে সেই পদকদুটি দেওয়া হয়।

নোবেল পদক নিয়ে কিছু গল্প তোমাদের বললাম। আজ পর্যন্ত ঠিক ন’শো নোবেল পদক দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র এভাবে সংবাদ শিরোনামে এসেছে। তবে শেষ পর্যন্ত পদক নয়, পুরষ্কারের অর্থও নয়, পুরষ্কার বিজয়ী বিশ্বজোড়া যে সম্মান পান সেটাই সবসেরা পুরষ্কার। রবীন্দ্রনাথের পদক চুরি গেলে তাঁর মর্যাদার বিন্দুমাত্র হানি হয় না। তিনি আমাদের হৃদয়ে যে আসনে বসে আছেন, সেখান থেকে তাঁকে সরাবে এমন সাধ্য কার?

(প্রকাশিতঃ পথের সুজন, নভেম্বর ২০১৬, পরিমার্জিত)

পুনশ্চঃ সবার উপরের ছবিটা আমার নিজের তোলা, কিন্তু এটা আসল নোবেল পদক নয়। নোবেলজয়ী ইচ্ছা করলে পদকের তিনটে গিলটি করা ব্রোঞ্জের তৈরি প্রতিরূপ পেতে পারেন। হিগ্স বোসন আবিষ্কারের জন্য ২০১৩ সালে পিটার হিগ্স পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, একটা প্রতিরূপ তিনি এডিনবারের জাতীয় সংগ্রহশালাকে দান করেছিলেন। সেটা দেখার ও ছবি তোলার সুযোগ আমার হয়েছিল।